在这篇来自《环球科学》2025 年 7 月新刊的文章中,马修·冯希佩尔向我们讲述了一些怪诞的、可能会摧毁宇宙中所有星系与生命的真空泡泡。

撰文 | 马修·冯希佩尔(Matthew von Hippel)

翻译 | 谢启鑫(英国诺丁汉大学的博士后研究员,主要研究场论中的非拓扑孤子)

多数人可能从未听闻过“真空衰变”(vacuum decay),但倘若它真的发生,那将成为宇宙中最浩大的灾难。小行星撞击可能会摧毁一座城市,甚至毁灭地球上的生命;超新星爆发可能灼穿臭氧层,极大影响地球生态;旋转黑洞释放的能量爆发若击中地球,或许能撕裂整个太阳系。然而,无论这些灾难有多骇人,终会留下岩石、气体与尘埃——假以时日,这些物质可能重组为新的恒星、行星,甚至孕育生命。

真空衰变却截然不同。这场灾难源于希格斯场(Higgs field,一种遍布整个空间的量子场)的突变,其触发纯属偶然。它将催生一个以近光速膨胀的“泡泡”,泡泡所经之处将被彻底改变。在这个泡泡的内部,我们习以为常的物理定律将会改变,导致现有形态的所有物质(当然也包括生命)都不复存在。

根据物理学界当前最佳的估算,真空衰变的概率极低——在宇宙邻近区域发生真空衰变并对我们造成影响的可能性微乎其微。而且最近的一些研究显示,我们过去可能还高估了这个概率。虽然概率终究不是零,但归根结底,这个末日量子泡泡的假想尚不足以让人夜不能寐。

尽管如此,科学家仍在探究真空衰变可能的发生机制与原因。这些问题的答案不仅展现了量子世界的迷人特性,还可能彻底扭转我们的认知框架:宇宙至今仍未被真空泡泡吞噬,与其一直担忧这一威胁,不如利用这一事实探索物理学中最深奥的未解之谜。

独特的希格斯场

“真空”一词总让人联想到虚无的空间,这与“真空衰变”中的含义相去不远。但对物理学家而言,“虚无”本身也是相对的。我们熟悉的万物——每一种动物、植物和矿物——皆由原子构成,而这些原子本质上是量子场中的涟漪。每个量子场就像是宇宙控制面板上的一个旋钮。

你或许会认为,在真正的真空中,所有量子场的旋钮都应归零。大多数量子场确实如此,但某些量子场却是例外。1964 年,包括英国物理学家彼得·希格斯(Peter Higgs)在内的多位科学家提出可能存在一种特殊的量子场,该场后以“希格斯”命名为“希格斯场”。当我们试图将希格斯场的旋钮调为零时,它会抗拒改变。宇宙“倾向于”保持某种特定的“希格斯场强度”,而这个默认值被称为“真空期望值”(vacuum expectation value)。也就是说,即使在所谓“虚无”的真空中,希格斯场也并不是零,而是有一定强度。

要改变希格斯场的默认状态异常困难。2012 年,日内瓦附近的大型强子对撞机(LHC)终于通过实验捕捉到希格斯场最微小、最瞬时的变化。就像拨动电子旋钮会产生电子一样,拨动希格斯旋钮会产生名为“希格斯玻色子”的粒子。这些粒子转瞬即逝,希格斯旋钮也会迅速回归默认值,同时撞击其他更易改变的旋钮,从而产生电子或光子等粒子。但 LHC 的科学家成功制造出足够多的希格斯玻色子,最终探测到它们并证实了希格斯场的存在。

希格斯场的独特之处在于它掌控着所有其他粒子的质量。实际上,它就像一个主控旋钮,决定着其他所有旋钮的黏滞程度。若能拽住希格斯旋钮,使其指向零,你会发现所有其他旋钮都变得更容易拨动。换言之,若希格斯场强度变小,则意味着产生电子或夸克所需的能量也会变少。

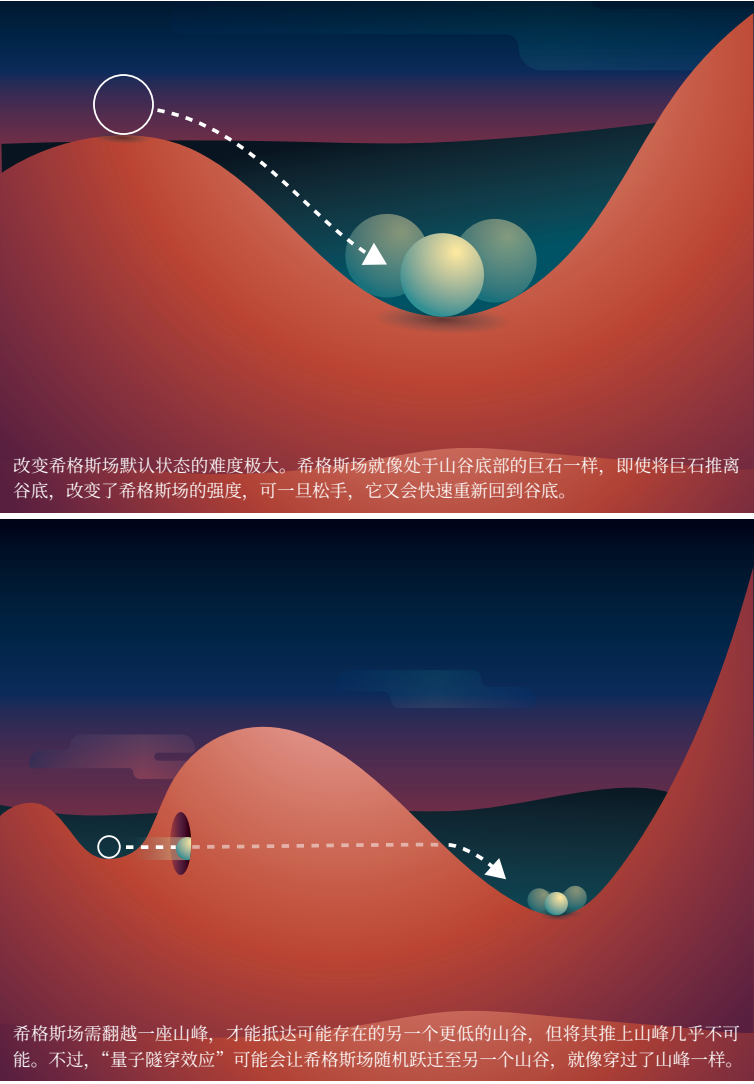

物理学家将改变希格斯场默认值的过程,想象成将一块巨石推上山的艰辛尝试。若巨石静卧谷底,你固然可以将其向上推动,但一旦松手,它注定会重新滚落回谷底。

不可能的概率

要使希格斯理论成立,希格斯场必须处于想象中的山谷底部——一个极难改变的状态。但该理论对山谷之外的区域却语焉不详。

物理学家将改变希格斯场默认值的过程,想象成将一块巨石推上山的艰辛尝试。若巨石静卧谷底,你固然可以将其向上推动,但一旦松手,它注定会重新滚落回谷底。

自 20 世纪 70 年代起,物理学家便一直推测:在更远处可能存在一个更深的山谷,其谷底对应着希格斯场更大的默认值。若此状态存在,它才是真正的真空默认值,而我们如今所处的不过是“假真空”——希格斯场只是暂时维持,而非真正自然的状态。在“真真空”中,希格斯场的强度将大幅提升,导致电子等基本粒子质量激增,更难产生,彻底破坏原子存在的平衡条件。

要想抵达这个深谷,看上去几乎是不可能的。我们需要将想象中的巨石推过另一座山峰,才能使其滚落至更低的山谷。但量子物理学能让不可能成为可能——通过“量子隧穿效应”(quantum tunneling effect),即使希格斯场的能量不足以攀越山峰,也可以随机地从高能态跃迁至低能态,就像是穿过了山峰,而不是越过它。倘若希格斯场真发生了这种跃迁,我们的假真空将终结,真真空会随之诞生。

物理学家对真空衰变的后果尚无定论。理论推测,真空衰变会始于一块微小的区域,这里会形成一个希格斯场强度更高、其他粒子质量剧增的“泡泡”。倘若泡泡相对较小,它会像被表面张力挤压的水滴般瞬间湮灭;但若泡泡尺寸足够大,其内外巨大的能量差将使其膨胀。它在真空中将以光速膨胀,改变整个宇宙的希格斯场。“在发现希格斯玻色子前,这一切都只是理论推演,”美国哈佛大学的物理学教授马修·D.施瓦茨(Matthew D. Schwartz)指出。而在此之前,无人知晓这种粒子的确切质量。

这导致学术界对真空衰变是否会发生长期存疑。尽管物理学家可以通过公式估算,但其关键参数——改变希格斯场默认状态的难度——始终未知。该估算公式表明,若希格斯旋钮极难拨动,我们的真空就处于最终的默认值,而非假真空,它永远不会衰变;但倘若该旋钮易于拨动,衰变的可能性将大幅提升。直到 LHC 团队宣布发现了希格斯粒子,我们才终于清晰地知晓改变希格斯场的强度有多难。人类首次得以计算真空衰变发生的可能性。

结果令人欣慰。2017 年施瓦茨参与的研究团队计算出,宇宙迄今存在真空衰变泡泡,且已经抵达地球的概率仅为 10-606,这是一个堪称荒谬的低值。试想一下,收集天空中所有恒星的原子,而后为每个原子配备一个独立的宇宙,再重复此过程五次。如果有人从最终所有宇宙组成的宇宙中随机选取一个原子,然后让你猜是哪一个,你猜中此原子的概率依然远高于遭遇真空衰变。

然而,这一计算仍存在不确定性,科学家正不断地用新数据更新他们的估算。计算真空衰变概率的公式不仅取决于改变希格斯场的难度,还涉及其他基本粒子的质量及相互作用强度。2024 年一项基于更精确测量的新研究,将真空衰变的概率进一步降至约 10-868。

其他因素也可能影响真空衰变的概率。想要理解其中的原理,不妨想象一下:在一锅即将沸腾的水中撒入一撮盐,盐粒入水的瞬间,原本零星的气泡会骤然翻腾成一片气泡——即便此前水面平静,此刻也已彻底沸腾。物理学家将这种现象称为盐的“成核作用”,即每粒盐都像一颗种子,成为改变的微小核心,气泡更容易在其粗糙表面上形成。之后,这些气泡很快就会扩散开,让整锅水都沸腾起来。

事实证明,蒸汽气泡的形成机制也同样适用于真空泡泡,只不过需要更“高级的盐”——具体来说,需要黑洞。

2019 年,格雷戈里与两位物理学家——扬州大学引力与宇宙学研究中心的戴德昌(De-Chang Dai)和美国纽约州立大学布法罗分校的德扬·斯托伊科维奇(Dejan Stojkovic)合作展开研究,共同计算出毁灭宇宙所需微型黑洞的数量。这个话题令斯托伊科维奇无比着迷。“我讨厌没有计算依据的推测,但当你通过计算得出结果时,无论看起来有多荒谬,都必须直面它,”他说,“我们得认真思考,万一地球附近出现真空衰变泡泡怎么办?要知道,这种泡泡会以光速扩张,所以我们最好立刻开始计算!”

存在即是限制

在真空衰变相关的问题中,物理学家仍有许多未解之谜等待破解粒子对撞机更精确的测量可能彻底改变现有计算结果,寻找微型原初黑洞的证据同样可能带来突破。但还存在一个更宏大的谜题——或许短期内我们都无法解答。

当物理学家计算真空衰变概率时,他们依赖的是粒子物理学标准模型。这一理论囊括了所有已知粒子,并能以惊人的精度描述实验结果。但我们深知它并不完备。当物理学家试图用标准模型描述具有普朗克能量这种极高能量的粒子时,标准模型会失效。如果将两个质子以这种能量对撞(大约相当于一辆普通汽车满箱汽油的能量),标准模型将无法预测其中发生了什么——它只会输出一堆无意义的数值。

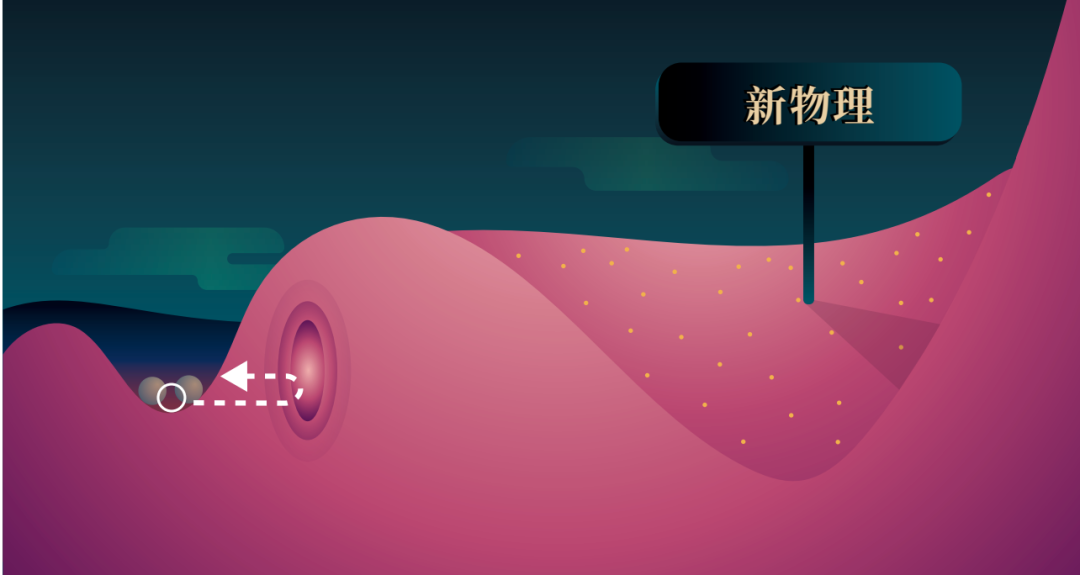

粒子物理学标准模型并不完备。这意味着,可能需要引入新物理——比如尚未能探测到的超大质量粒子,这些新的量子场可能影响了真空衰变的概率,甚至可能根本不存在另一个更低的山谷。

为解决这一问题,我们需要在标准模型中引入新理论。物理学家预期会存在新的量子场——这些宇宙控制面板上的新旋钮之所以未被察觉,可能是因为改变它们需要耗费的能量太大。这些量子场对应着我们尚未发现的超大质量粒子。而如果这些新场也与希格斯场相互作用,那么现有的所有预测都将失效:新场和粒子的存在可能改变真空衰变的概率,甚至可能意味着希格斯场根本不存在第二个山谷。

读到此处,你可能会认为我们对真空衰变几乎一无所知。但确实有一个关键证据为我们透露了许多信息:我们还活着。真空衰变尚未发生——宇宙已安然存在 137 亿年多而未被灭世泡泡吞噬——这一简单事实本身就限定了真空衰变的概率上限。

假设根据标准模型计算,此刻我们有 90% 的概率已遭遇真空泡泡。这听起来骇人,但请仔细思考:同样的概率在过去也成立。比如,一千年前,我们被真空泡泡击中的概率就已达到 89.999999%(当时概率略低,因为宇宙更年轻,真空泡泡抵达我们的时间更短)。显然,人类并未灭绝,因此 90% 这个计算结果必定遗漏了某些关键因素。“如果宇宙如此不稳定,意味着必须存在新的物理机制来维持它的稳定——否则我们根本不会存在,”施瓦茨指出。

人类存续本身就能揭示远超当前实验能力的物理规律。如果理论计算显示真空衰变的概率极高,而实际却未发生,这几乎可以肯定:在希格斯场遥不可及的第二山谷中,存在着标准模型未考虑到的许多量子场。我们现在无法探测到这些场,短期内也难以实现。但在星际文明的乌托邦未来,人类或许终将揭开这个谜题——而我们现在所做的计算,正为我们的后代指明探索的方向。

本文摘自《环球科学》2025 年 7 月刊《量子泡泡毁灭宇宙?》